Uma primeira passagem pela teoria dos atos

de fala e familiarização com o vocabulário [i]

A despeito das frases declarativas,

pelas quais afirmamos ou desejamos algo, Austin nos chama a atenção para a

elocução performativa, que nos permite executar um ato social. São os atos de

fala, como “Desculpe” ou “Dobro”, que seguem regras constitutivas, que devem

ser obedecidas e regras regulativas, que se não cumpridas levam a um ato

infeliz.

Na verdade, para Austin, toda

elocução tem um aspecto performativo (força ilocutória) e um conteúdo descritivo

ou proposicional. Originalmente, em 1961, ele considerou que frases

performativas não descrevem algo ou especificam um fato, ao contrário das

frases descritivas, verdadeiras ou falsas.

Ele inaugura a teoria dos atos de

fala que são atos sociais como, por exemplo, 1.) “Prometo pagar-lhe as fraldas”

e 2.) “Peço desculpas”. Aos proferi-los, estamos executando um ato, como

efetivamente prometendo algo ou simplesmente nos desculpando. Mas, 1.) é

declarativa, embora não descreva nada, não descreve alguém prometendo, já que

simplesmente prometemos. E não é passível de uma condição de verificação pois a elocução não parece ser verdadeira nem falsa. Ela é uma frase declarativa que é

factualmente defeituosa, mas que se entrega a outra finalidade.

Para testar a performatividade,

Austin criou o chamado critério “por este meio”, isto é, inserir a expressão

“por este meio” depois do verbo principal para sublinhar o ato em questão como,

exemplificando, em 1.) “Prometo por este meio pagar-te”, ato que se constitui

pela própria elocução do orador. No caso das constativas[ii], o ato de dizer não se

insere na frase como em 3.) “O gato está por este meio no tapete”.

Se, em geral, o critério permite

distinguir entre performativas e constativas, há frases que parecem ser ambas,

como 4.) “Declaro que nunca visitei um país comunista”. Aqui, o critério para

tê-la como performativa pode ser inserido pois tem-se um ato de fala declarativo.

Por outro lado, é descritiva pois declara um ato que pode ser verdadeiro ou

falso. Até mesmo a frase 1.) parece ser constativa pois assere que lhe

pagarei. Ora, conforme mostra Lycan, isso fez com que Austin percebesse que

quase toda elocução tem tanto o aspecto performativo quanto o constativo, qual

seja, uma asserção sempre é feita por um ato assertivo com força assertiva.

Há forças ilocutórias que podem ser

um juízo, um conselho ou um aviso. Por exemplo, 5.) “Seria muito estúpido comprar

mais ações nas Lojas Americanas” encobre o “O meu conselho é que seria muito

estúpido...”. Inclusive, uma mesma declarativa pode ter forças ilocutórias distintas

como pode ser visto no diálogo 6.) “Se não te despachas com isso, vou-me embora”

poderia ter a resposta 7.) “Isso é uma ameaça ou uma promessa?”.

Mesmo as não declarativas, como os

modos interrogativo e imperativo, trazem variações de força ilocutória, como: 8.)

“Vai no Calixto e pega uma Colorado”, que poderia ser uma diretiva, ordem ou

sugestão, variando com as intenções que se queiram ou com relações de poder. Por

aí, a distinção entre elocuções performativas e constativas passam a ser entre

força ilocutória e conteúdo locutório ou proposição em uma mesma elocução. Os

atos ilocutórios podem variar: autorizar, censurar, negar, inquirir, insistir,

perdoar, repreender, agradecer, etc.

Ocorre que, além da força ilocutória

e do conteúdo locutório, Austin introduz uma terceira característica das elocuções:

os atos perlocutórios. Eles são aqueles que, performativos, não passam no critério

“por este meio” porque dependem mais do efeito no ouvinte do que da intenção do

falante. Alguns deles são: espantar, enganar, distrair e irritar.

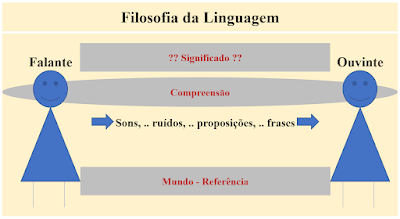

Lycan considera que o verificacionismo

e a teoria da verdade deixam de fora a força ilocutória por considerar somente o

conteúdo proposicional como significado, mas ele considera que a força é, sim, um

tipo de significado ilocutório indispensável para a linguagem.

Se os atos de fala são convencionais e

suas regras são costumeiramente implícitas no comportamento social normativo,

Searle as divide em constitutivas e regulativas. Regras regulativas regulam

comportamentos preexistentes como 9.) “Não mastigue com a boca aberta” e sua violação

não é tão grave, o resultado é que executa um ato infeliz, conforme a

terminologia de Austin. Ou proferir uma promessa sem a intenção de cumpri-la.

Por outro lado, as constitutivas definem novas formas de comportamento, como em

um jogo de xadrez 10.) “Os bispos só andam na diagonal” – o jogo não existiria

sem ela. Elas podem ser fortemente constitutivas se a sua inobservância impede o

ato de fala pretendido, como um clérigo que realiza o casamento de noivos que

não tem idade legal para casarem-se.

Embora possa haver casos de fronteira

nas regras propostas por Searle, Lycan argumenta que Austin se preocupou também

em mostrar casos infelizes de elocuções como quando ela é insincera, dita com a

voz muito baixa, sem tato, mal-educada ou prolixa. Lycan ressalta que a

falsidade é uma infelicidade que permeia os atos de fala de afirmação, asserção

e semelhantes, já que uma regra regulativa é que o que se diz é verdadeiro.

Entretanto, dirá Austin, não são falsas, mas infelizes, superando a postura verificacionista.

Isso posto, Lycan traz o problema de

Cohen, autor que argumenta ser tentador considerar que o significado (ou condição

de verdade) seria dado somente pela frase declarativa, enquanto a parte

performativa pudesse ser descartada. Porém, argumenta Cohen, o conteúdo

performativo também tem seus sentidos e referentes e não é meramente uma etiqueta

– eles têm significado locutório.

Extrapolando, Lycan traz exemplos nos

quais os prefácios performativos tem advérbios e são longos, como 11.) “Admito

sem coação que tive várias conversas em privado com o acusado”, 12.) “Admito

com relutância que tive várias conversas em privado com o acusado” – aqui "com

relutância" modifica “Admito”, a frase performativa. Poderíamos também ter 13.) “Como creio em Deus, admito que tive várias conversas em privado com o acusado” –

nesses casos há muita coisa sendo afirmada ou há fatos que poderiam estar na

frase performativa trazendo conteúdos locutórios. Esses exemplos mostram que

essa perspectiva tentadora deve ser superada por uma libertadora.

Ora, sob esse ponto de vista, os atos

de fala passam também a poder serem verdadeiros ou falsos e uma asserção como 14.)

“Parece-me que já encomendamos demasiadas peles de foca” teria dois conteúdos

locutórios e dois valores de verdade, sendo que o valor de verdade performativo

seria auto descritivo e quase sempre verdadeiro. Pois bem, no exemplo, “Admito sem

coação ...”, se tomarmos a perspectiva liberal, a admissão seria uma asserção,

retirando sua força ilocutória de jogar parte do significado, o conteúdo locutório,

para a declaração. Tomada como liberal, o “Admito sem coação...” poderia ser

falsa e a segunda frase “mantive conversas...” verdadeira.

Por fim, Lycan ressalta que uma

teoria dos atos de fala completa deveria lidar com esses fatos. Segundo ele, Alston

e Baker tentaram transformar a proposta de Austin em uma teoria do próprio significado

locutório, quase como uma teoria do uso, mas sem aprofundamento.

[i] Fichamento de Filosofia

da linguagem: uma introdução contemporânea. LYCAN, William. Tradução

Desiderio Murcho. Portugal: Edições 70, 2022. Capítulo 12: atos de fala e

força ilocutória.

[ii] Constativo: que apenas descreve um acontecimento, não implicando o cumprimento simultâneo, pelo locutor, da ação descrita nesse enunciado. Conforme infopédia.